電子足跡:旧中山道歩き旅

三留野宿から大井宿へ 木曽路

妻籠宿 馬籠宿を通る道

プロローグ

この道は中山道のなかでも江戸時代の雰囲気を色濃く残している区間です。とりわけ妻籠宿・馬籠宿そして妻籠宿から馬籠峠を越えて馬籠宿に続く旧中山道は幕末・明治の馬籠宿を中心に描かれた島崎藤村の小説 ”夜明け前” に描かれている世界がそのまま現実世界に残っていると感じます。

勿論 車で妻籠宿・馬籠宿に行ってその宿場の景観の中を散歩するのも良いですが,期間限定ですがどちらかの宿場で荷物を預けると反対側の宿場に輸送して手ぶらで歩けるサービスもあります。また南木曽駅⇔馬籠宿間の地域バスも1時間半位の間隔で運行されています。それらのサービスを上手く利用してこの奇跡的残った妻籠宿,馬籠宿をつなぐ旧中山道を歩くと日常では味わえない感動を得る事が出来ると思います。

注:各サービスは変更される可能性がありますので,事前に調べる事をお勧めします。

advertisement

ルート

| 区間 | ルート | 歩いた日 | GPS移動距離 |

| 南木曽駅-恵那駅 | 三留野宿-妻籠宿-(馬籠峠)-馬籠宿-落合宿-中津川宿-大井宿 | 2018/07/08 | 32.2km |

|

|

||

| GPSログを GoogleEarthでツアーする方法 |

GPSログに写真がマッピングされた地図が開きます |

カシミール3D 国土地理院

(カシミール3DによりGPSログを国土地理院地形図に描画してそのイメージデータを加工したものです。)

三留野宿

木曽路は外国人に人気

三留野宿の最寄りの駅はJR南木曽駅(なぎそ)になります。

駅の待合室には前日妻籠宿に宿泊したのでしょう,外国人観光客10数人が大きな荷物を抱えて電車を待っています。家族と思われるグループ,友人達と思われるグループ,恋人達と思われる二人連れ。日本人は地元の婆さん2人と私だけ。木曾路は外国人に人気があると聞いてはいましたがビックリです。

南木曽駅から馬籠宿に行く間にも何十人の外国人観光客とすれ違ったか数えきれないほどでした。宿場内には日本人観光客もいましたが歩いて馬籠峠を越える者は全て外国人でした。

"夜明け前"にも描写されていますが,ほんの150年程前 黒船が来た事で天地を揺るがすような騒ぎが起こった訳ですが,往時の人達が突然木曽路を往来する大勢の外国人を目の当たりにしたら,どれだけ驚いたでしょう。

延喜丑年出水の所

”岐蘇路安見絵図”の三渡野(三留野)の項には ”延喜丑年(905年)出水の所” と記載があります。

”岐蘇路安見絵図”の三渡野(三留野)の項には ”延喜丑年(905年)出水の所” と記載があります。この場合の”出水”は洪水のことだと思いますが,宝暦6年(1756年)に出版された ”岐蘇路安見絵図”にその当時で851年も前の洪水の事が記されているという事は驚きです。

そして,今年西日本に大きな水害をもたらしましたが,台風7号から熱帯低気圧に変わった低気圧がもたらした豪雨で木曽川が濁流に変っていました。

妻籠宿

南木曽駅から妻籠宿へは3㎞程の歩きです。アップダウンはあるもののそれ程きつい道ではありません。

鯉岩を越えて高札場付近から下り坂の先に妻籠宿の家並が見えると期待感が高まります。

写真左:高札場

写真右:高札場から妻籠宿を望む

妻籠宿奥谷脇本陣(林家)

国重要文化財に指定され,現在は島崎本陣(再建)と共に公開されています。

国重要文化財に指定され,現在は島崎本陣(再建)と共に公開されています。明治10年に建設された桧をふんだんに使った出梁造りの重厚な建物です。

妻籠宿脇本陣は島崎藤村の初恋の女性 ”おふゆ” が嫁いだ家です。

島崎藤村 若菜集に収められている ”初恋” はおふゆへの恋慕を詠った事は有名です。

初恋

まだあげ初めし前髪の 林檎のもとに見えしとき 前にさしたる花櫛の 花ある君と思ひけり

やさしく白き手をのべて 林檎をわれにあたへしは 薄紅の秋の実に 人こひ初めしはじめなり

わがこゝろなきためいきの その髪の毛にかゝるとき たのしき恋の盃を 君が情けに酌みしかな

林檎畑の樹の下に おのづからなる細道は 誰が踏みそめしかたみぞと 問いたまうことこそこいしけれ

林檎の甘酸っぱい香りとともに,初恋の淡い記憶が甦ります。

日本の詩歌はなんて美しいのだろうと思います。

妻籠宿島崎本陣

本陣に掲載されていた説明板を転載します。

本陣に掲載されていた説明板を転載します。「妻籠宿本陣は代々島崎氏が務めました。

馬籠の島崎氏とは同族で,幕末には妻籠から”ぬい”が馬籠の正樹(夜明け前の主人公青山半蔵のモデル)のもとに嫁ぎました。七人の子供をもうけ末子が春樹(近代の文豪島崎藤村)でした。藤村の次兄広助は妻籠宿本陣の養子となり最後の当主となりました。

その後本陣は取り壊されましたが,平成7年に江戸時代後期の間取図を元に忠実に復元されたのが現在の建物です。」

妻籠宿の風景

大妻籠

妻籠宿を過ぎると坂道が少し急になります。1.5km程歩くと大妻籠の集落に出ます。こじんまりとしていますが卯建がある出梁造りの建物がよい風情です。

写真の”まるや”は寛政元年(1789年)創業で馬方と馬を泊めた宿だったとの事です。

馬籠峠の登道

大妻籠を越え県道7号線を渡ると馬籠峠に向かう石畳の道が現れます。ここから本格的な山道になります。坂はきつくなりますが深い森林に谷川のせせらぎが響く旧中山道の雰囲気が残る良い道筋です。

途中,吉川英二の小説 ”宮本武蔵” の舞台になった女滝・男滝があります。私が歩いた男垂(おたる)川の東側の道からは木立が邪魔をしてよく見えませんでした。

途中,吉川英二の小説 ”宮本武蔵” の舞台になった女滝・男滝があります。私が歩いた男垂(おたる)川の東側の道からは木立が邪魔をしてよく見えませんでした。男垂川の西側にも道があり,こちらの道は江戸末期頃からの道筋との事でこちらは男滝・女滝が良く見えるとの事です。

一石栃白木改番所跡

小説 ”夜明け前” にもその徹底した規制の強さが表現されていますが,木曽谷は尾張藩に山林の規制を受け,明山以外の留山・巣山は村民は立ち入る事は許されず,明山も木曽五木(ヒノキ・アスナロ・コウヤマキ・クロベ・サワラ)と言われる木材は伐採が禁止されていました。その木材の伐採・出荷を監視する番所があった場所です。

留山(とめやま)=一般の領民が利用する事が出来ない山林。入山も禁止されていた。

巣山(すやま)=鷹狩に用いる鷹の繁殖をはかる為,その巣を保護する目的で狩猟・入山を禁止した山。

明山(あきやま)=木曽五木の伐採は規制されたが一般領民も伐採や利用が許された山。

一石栃立場茶屋

白木改番所跡のとなりにあります。

白木改番所跡のとなりにあります。江戸時代後期の建物です。現在は無料の休憩所として開放されていますし,管理人の方もいます。中山道歩きの話をしながらお茶をご馳走になりました。

隣にボストンから来たと言う年配の夫婦も一緒に休んでいて,お茶を美味しそうに飲んでいました。シーズンになると一日100人位の外国人観光客が休んで行くとの事でした。

馬籠峠に向かう山道

馬籠峠

細い登り坂が終わると県道7号線に出会います。ここが馬籠峠であると同時に長野県と岐阜県の県境です。

かつてはここより南の馬籠宿の外れ新茶屋までが信濃の国でした。昭和・平成の合併を経て馬篭峠以南は岐阜県中津川市に合併されました。

信濃だ岐阜だと言っても,現代では歩いている人はほぼ外国人,日本という国境すら越えてボーダーレスにの時代になっています。さっそく岐阜側から外国人の男性が一人で登って来ました。

advertisement

馬籠宿

馬籠峠を越えるとあと2km程でいよいよ馬籠宿です。

峠を越えると風景が一変します。空が広がり,木曽谷が終わって濃尾平野の光を感じます。

言うまでもなく馬籠宿は島崎藤村の生家 馬籠宿島崎本陣 がある宿場です。

小説 ”夜明け前”で 「山の中とは言いながら,広い空は恵那山の麓の方にひらけて。美濃の平野を望むことの出来るような位置にもある。何となく西の空気も通って来るようなところだ。」 と島崎藤村が表現した風景が開けます。

尾根筋に作られた宿場

小説”夜明け前”で藤村は 「街道の両側には一段ずつ石垣を築いてその上に民家を建てたようなところで,風雪を凌ぐため石を載せた板屋根がその左右に並んでいる。」 と書いていますが,馬籠宿は旧中山道が通る尾根筋を中心に石垣を築いて平坦地を作って発達した珍しい宿場です。

写真左:山城の石垣かと思えるような石垣の上に民家が建っています。

写真右:街道から路地に入ると石垣を積んで平坦な敷地を作った事が良くわかります。

馬籠宿島崎本陣跡 (島崎藤村生家 藤村記念館)

藤村の生家である馬籠島崎本陣は明治28年の大火で消失しています。昭和22年に藤村記念堂が建てられました。(藤村記念館のホームページより)

藤村の生家である馬籠島崎本陣は明治28年の大火で消失しています。昭和22年に藤村記念堂が建てられました。(藤村記念館のホームページより)藤村は本名 島崎春樹で17代当主の父:”正樹” 母:”縫子”の四男として明治5年(1872年)に生まれています。

父 正樹は”夜明け前”の主人公 青山半蔵のモデルです。

藤村は明治14年(1881年)学業の為に上京してこの地を離れました。

永昌寺

”夜明け前”では万福寺として描かれているお寺です。島崎家の菩提寺でもあります。

写真左:永昌寺山門

写真右:永昌寺境内

島崎藤村の墓

藤村は昭和18年に大磯の自宅で71歳で逝去しています。遺体は大磯町地福寺に埋葬されていますが,永昌寺には遺髪・遺爪(いそう)が分葬されています。

余談ですが,大磯の旧島崎藤村邸は旧東海道の大磯駅西側付近から200mほどJR東海道線の方に行った所にあります。公開されていますので旧東海道を歩く時は立ち寄ってみてください。日本の文豪と言われている作家ですが意外と質素でこじんまりとした民家です。

写真左: (右)島崎藤村(春樹)の墓 (左)最初の妻冬子の墓

写真右: (父)島崎正樹(”夜明け前”青山半蔵のモデル) (母)縫子の墓(”夜明け前”ではお民)

馬籠宿の家並

”夜明け前”にも書かれていますが,馬籠宿の街道筋は皇女和宮の降嫁のときに家の前の石垣を取り崩して2間幅に拡幅されました。その為か道は微妙に曲がっていますがどことなく整然とした感じを受けます。

新茶屋

新茶屋は馬籠宿から2km程の所にあった立場茶屋です。

芭蕉句碑

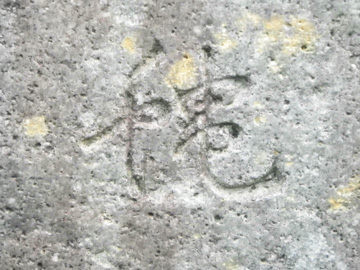

何度も ”夜明け前” の話で恐縮ですが,ここには 松尾芭蕉の句碑があります。

この句碑は ”前代未聞”と言うのが口癖の年寄役 金兵衛 が発案して建てた事になっています。

送られつ 送りつ果ては 木曽の穐(あき) 芭蕉翁

”夜明け前”には,この句碑に関して金兵衛と主人公の青山半造の父 吉左エ門 の間に下記のようなやり取りが書かれています。

「でも,この秋という字がわたしはすこし気に入らん。禾(のぎ)へんが崩して書いてあって,それにつくりが亀でしょう」

「こういう書き方もありますサ」

「どうもこれでは木曽の蠅としか読めない」

という描写がある句碑です。小説のなかの話が実際に存在しているという事が不思議な感じがします。

”蠅”にみえてしまう秋の文字

是より北 木曽路

新茶屋が木曽路の南の端です。かつてはここが信濃と美濃の国境でした。

狭義ではここから長野県桜沢の ”是より南 木曽路” の碑までの二十二里(約88km)の間を木曽路と呼びました。

写真左:島崎藤村 揮毫による ”是より北 木曽路”の碑

写真右:美濃・信濃国境の碑

木曽路はここで終わり。これからは美濃路を進みます。

落合宿

落合の石畳

美濃路の最初は風格のある石畳を歩きます。

美濃路の最初は風格のある石畳を歩きます。新茶屋から数100mほど進むと国指定史跡になっている 全長840m の石畳があります。

この石畳は箱根旧道の石畳に負けず劣らず随分と道幅も広く風格があります。

前を歩く三人組は話し言葉から推測すると中国からの観光客のようでした。

3人は大きな声で話し大きな声で笑って,普通はシットリとした感じがする旧街道ですが明るく楽しい感じがしました。

キット東海道中膝栗毛の弥次さん喜多さんも大きな声で話し・笑って賑やかに街道を旅したのでしょう。

落合宿井口本陣 (美濃十六宿のなかで唯一旧本陣建物が残る本陣)

本陣の門の写真を写していたら,係の方が是非とも中も見て行ってほしいと言われたので図々しく中に入ってお話を伺いました。

美濃十六宿のなかで唯一旧本陣建物が残されているとの事です。皇女和宮の降嫁のときは,この本陣の上段の間で御小休した後,木曽路へと進んで行いったとの事でした。

再建された建物と何が違うのかと聞かれたら,柱・梁の煤け具合,重厚さ,匂い,少し湿った空気,など言葉では上手く説明できない部分で何かを感じます。

皇女和宮が休憩した上段の間は下記写真の右側奥にあるとの事で,上がって見て行きなさいと勧められたのですが靴を脱ぐのが煩わしいのと,足の汗で畳を汚すと迷惑をかけるので遠慮しました。今から思うと残念な事をしました。

写真左:本陣の門

写真右:本陣内部 上段の間は右側奥にあり写真には写っていません。

中津川宿

これまで木曽路の山間の町を見てきた為か,中津川の町は広々としてどこか開放的に見えます。

9日前に京を出た皇女和宮は酉の刻(午後5時~7時頃)に中津川に着き宿泊しています。京側から来た皇女和宮は、ここから始まる木曽路の山並みを見て心が沈んだと思います。

すみなれし 都路出て 今日幾日 いそぐもつらき 東路の旅

写真左:河岸段丘から見た中津川市街

写真右:茶屋坂を下った所にある高札場跡

高札場跡からほぼ真っすぐ続く旧街道は少し狭いものの街路樹が植えられていて古い建物は無くても趣きがあります。

高札場跡からほぼ真っすぐ続く旧街道は少し狭いものの街路樹が植えられていて古い建物は無くても趣きがあります。本町付近は昔ながらの面影を色濃く残していて,旧街道沿いの旧家は本うだつが上がっている建物も多く見られます。経済的にも発展していた宿場だったのではないかと感じます。

写真左:中津川村庄屋跡

写真右:はざま酒造 銘酒 恵那山の蔵元

大井宿

大井宿の最寄り駅はJR中央線恵那駅です。

恵那駅には2018年のNHK朝ドラ 「半分,青い。」 のポスターが何枚も貼ってありました。調べたら ”ふくろう商店街” のロケ地は恵那市岩村町で岩村町へは恵那駅から出ている明智鉄道で行けると知りました。

面白い事に,一緒に貼ってあった恵那納涼水上花火大会のポスターに ”本邦初! 「半分,青い。」花火” と書いてあって,開いた花火の ”半分が白く” ”半分が青い” 花火のイラストが載っていました。思わずなるほどと思いました。

今日は南木曽駅から出発して妻籠宿・馬籠宿と中山道の魅力的な宿場を歩きました。写真も普段より多く写して時間がかかりました。恵那駅に着いたのは日も落ちて薄暗くなってからでした。

恵那駅で今日の歩きは終わりです。あとは温泉とビールです。

写真左:夕暮れの恵那市街

写真右:大井宿本陣跡

エピローグ

道路の舗装が道標???

公的機関のホームページの記事は見つからなかったので,下記は正確な情報ではないです。

歩いていて途中から気が付いたのですが,岐阜県に入ってから旧中山道の道筋のアスファルトに黄色や白色の礫を混ぜて舗装してある様に思いました。

石畳など景観を優先する場所や構造上無理な場所はそうはなっていない様ですが,かなり長い距離に礫が混ぜてあったと思います。

これが中山道の道筋なら地図アプリを見る回数も減りますし,何よりこの道が旧中山道と確信して歩けるのはかなり心強いです。もし私が思っている通りなら本当に役に立ちました。

分かり難いですが写真を下に掲載します。

黄色と白色の礫が混ざったアスファルトの道が続いているのが分かりますでしょうか?

| 馬籠宿付近 | 落合宿付近 | 中津川宿付近 |

|

|

|

坂本付近 |

アスファルトを拡大するとこんな感じです。 |

|

|

|

|

END

2018/08/29 作成

advertisement

Column

広告

広告

広告

お買い物

お買い物