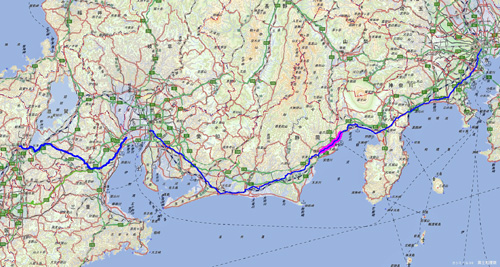

電子足跡:旧東海道歩き旅

由比宿から府中宿へ

日本的風景 薩埵峠を越す

プロローグ

旧東海道を由比宿から府中宿(静岡市)まで歩いたページです。この道は、箱根が山の難所なら、海の難所 薩埵峠を越します。

難所の峠と云っても登り道がキツイという事ではありません。

薩埵峠は日本列島の三段腹の様なアルプス山脈というか、身延山地が太平洋に切れ込む断崖絶壁の道です。

難所であると同時に、昔から相模湾越しに富士山が見える絶景の地として知られています。

安藤広重も東海道五十三次の浮世絵でこの風景を描いています。

新潟県と富山県の県境を通る北陸街道に、親不知・子不知(おやしらず こしらず)と云われる難所が在ります。

本州中央の北と南に同じような地形があります。

advertisement

Melancomic 憂鬱のとなりに可笑しみ 八木宇気

Swagckyさんの楽曲

『ビスケット』の

MVを担当させて頂きました。

Swagckyさんの楽曲

『ビスケット』の

MVを担当させて頂きました。

注:エラーで動画が再生されない場合があります。その場合は 『 YouTubeで動画を見る』 をクリックしてください。YouTubeで再生されます。 音量注意!

歩きデータ

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS移動距離 |

| 静岡 | JR由比駅- JR静岡駅 |

由比宿,倉沢宿(間宿),薩埵峠,興津宿,清見興国禅寺,坐漁荘,江尻宿,草薙,府中宿,西郷隆盛山岡鉄舟会見碑 | 2022/06/05 | 25.2㎞ |

|

|

| GPSログをGoogleEarthで ツアーする方法 |

由比宿

JR由比駅は、旧東海道の由比本陣などが在る当時の宿場の中心地からは離れた、江戸時代で云えば宿場外れに在るのだと思います。道も"桜えび通り"云われている駅前通りより一段高い所を通り、「ここが旧東海道なの?」って思う様な路地を通ります。

寺尾・倉澤地区

寺尾・倉澤地区は薩埵峠手前の間宿(あいのしゅく=正規の宿場の間にある休憩を目的にした宿場。本来、宿泊は禁止されていた。)だった場所です。現在の主要道路は旧東海道を外して敷設されたので、古民家などが複数残って風情がある家並みが続いています。

東海道中膝栗毛には、『倉沢宿という立場へ着く』と書かれていて、『海女が海から取りたての新鮮な品を商っている。』と描かれています。弥次さん北さんもここで休んでいます。

それにしても、取りたての魚貝類をその場で食べる事が出来るとは、なんと贅沢な食事かと思います。

小池邸

寺尾地区の名主を務めた家。明治時代に建てられた家屋。

寺尾地区の名主を務めた家。明治時代に建てられた家屋。川島家

倉澤地区の名主を務めた旧家。茶屋本陣(大名などの休憩を目的にした本陣)で、大名もここで休憩したそうです。

倉澤地区の名主を務めた旧家。茶屋本陣(大名などの休憩を目的にした本陣)で、大名もここで休憩したそうです。柏屋

五街道細見には、休所 柏屋幸七と書かれている建物です。

五街道細見には、休所 柏屋幸七と書かれている建物です。看板に、脇本陣柏屋、明治天皇小休所跡 と書かれています。

望嶽亭藤屋

茶店を営んでいた家です。磯料理、あわび、さざえのつぼ焼きなどを提供していました。

茶店を営んでいた家です。磯料理、あわび、さざえのつぼ焼きなどを提供していました。この店から富士山が良く見えたので『望嶽亭』と云われていました。山岡鉄舟が薩摩兵に追われ逃げ込んだそうです。

富士山が良く見えるかと思い、裏手に回ってみましたが、雲が多くて富士山は良くは見えませんでした。

薩埵峠(さったとうげ)

望嶽亭を過ぎると、薩埵峠への登りが始まります。薩埵峠は標高は100m程度なのでそれほどキツイ登りではないです。登坂には麗らかな陽が差し込み、琵琶の実が稔っていました。

薩埵峠は一度は写真やTVで見た事があると思います。

峠の名前は知らなくても、写真を見ると『あぁ~、この場所か。』と思うのではないかと思います。

富士山は雲に隠れて少ししか見えませんでしたが、200年近い時を経て、同じ場所から同じ風景を観る事が出来るというのはロマンを感じます。

安藤広重 東海道五十三次之内 由比 薩埵嶺

出典:安藤広重 画 ほか『東海道五十三駅風景続画』,岩波書店,1919. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623

https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623/1/37

そして、現代はトレランの集団が駆け抜けていきます。

フリー素材の動画です。

画像の中の再生ボタン ▶ をクリックすると再生します。音楽や音声は出ません。

動画を再生するには、Video再生をサポートしたブラウザが必要です。

advertisement

興津宿

薩埵峠を越すと、現在の国道1号線は海岸沿いを通っていますが、旧東海道は小高い丘をぐるりと迂回して興津宿に入ります。興津宿には興津川を越して入ります。

川越遺跡

興津川の東岸の川越し場跡です。

渡し賃は川の水深で異なって、天保の頃の蕎麦一杯が16文の時代に、水深 42㎝で12文、70㎝で15文、106㎝で24文、120㎝で32文、150㎝で42文、150㎝を越すと川止めと書いてあります。

疑問なのは、江戸時代の男性の平均身長は155~160㎝位と云われているので、身長近い水深の川をどうやって越したんだろうかと思います。

安藤広重 東海道五十三次之内 興津 興津川

川を越しているのは力士のようで、川越人足の人達の表情が心なし迷惑そうな感じです。

出典:安藤広重 画 ほか『東海道五十三駅風景続画』,岩波書店,1919. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623

https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623/1/38

興津宿

江戸時代の町割りのまま現代まで続いていると思われる家屋。

江戸時代の町割りのまま現代まで続いていると思われる家屋。巨鼇山 清見興国禅寺

清見寺のホームページによると、白鳳年間(7世紀後半)、天武天皇の頃に東北の蝦夷に備えてこの地に清見関と云う関所が設けられ、関所の鎮護の為に仏堂が設けられたのが始まりとの事です。

清見寺のホームページによると、白鳳年間(7世紀後半)、天武天皇の頃に東北の蝦夷に備えてこの地に清見関と云う関所が設けられ、関所の鎮護の為に仏堂が設けられたのが始まりとの事です。蝦夷に備える、別の言い方をすると中央政権が東北地方を侵略するのは、仙台付近の多賀城や岩手県奥州市の胆沢城が有名なので、白鳳年間の頃は、中央政権は関東平野くらいまでが勢力範囲かと思っていましたが、この頃はまだ関東平野は不安定な勢力範囲だったのかもしれません。

また、戦国時代、今川氏の人質だった徳川家康は清見寺の住職から教育を受け、江戸時代は徳川幕府の保護を受けていたそうです。

興津坐漁荘

明治の元老 西園寺公望は大正8年に建てた別荘です。

その別荘は現在は明治村に移築されているので、元々建っていた場所に出来る限り忠実に復元した建物だそうです。建てた当時は庭のすぐそこまで海岸が迫っていたそうです。

坐漁荘に女性の説明員の方がいらしたのですが、その説明員の方がとても元気で明るい方で、お話を楽しく聞かせて頂きました。

advertisement

江尻宿

江尻宿と聞いても、何処にある宿場なのか分かりませんでしたが、清水港の所にある宿場と知って俄然とイメージが沸いてきました。清水港と聞けば清水次郎長、大政、小政、森の石松がセットで思い浮かびます。安藤広重 東海道五十三次之内 江尻 三保遠望

手前に江尻宿、清水港、そして三保の松原と続き、背景に愛鷹山と思われる山塊が描かれています。日本平か久能山付近から見える風景と思われます。

出典:安藤広重 画 ほか『東海道五十三駅風景続画』,岩波書店,1919. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623

https://dl.ndl.go.jp/pid/1902623/1/39

こちらの写真は以前訪れたときの三保の松原と山頂を出した富士山です。

こちらの写真は以前訪れたときの三保の松原と山頂を出した富士山です。♬あたまを雲の上に出し~ って小学校の頃歌いました。

細井の松原・無縁さんの碑

旧東海道は清水郵便局の付近から国道1号線に斜めに接続した道に入ります。

かつて、この道は "細井の松原" と云われ、206本の松並木がりましたが、太平洋戦争中に松根油(航空機燃料)にする為に伐採されたと説明板に書いてありました。

そして、伐採したときに多くの人骨が出土し、行き倒れになった旅人を埋葬したと推定され、人骨は寺に葬り、ここに記念碑を建てたとの事です。

松並木はもうありませんが、ここに営々と続く多くの人達の生活と歴史がありました。

江尻宿の家並み

江尻という地名は清水区江尻町と云う地名で残っています。

江尻という地名は清水区江尻町と云う地名で残っています。昭和感と云うか、高度成長期の街並みの香りがします。

電線が埋設してあってスッキリとした感じの街並みです。

江尻宿寺尾本陣跡

その街並みの一角に本陣跡が在りました。

巴川と木戸跡

商店街の外れから直角に曲がり、巴川を渡って少し行くと西木戸が在りました。ここで江尻宿から離れて府中宿に向かいます。

草薙

歩いていると 草薙 という地名の所を通りました。草薙神社もありましたが、街道からは1㎞以上離れていたので参拝はしませんでした。この地名は、

日本神話の、日本武尊の東征のとき、抵抗していた部族が原野に火を放ち日本武尊を焼き殺そうとするも、伊勢神宮の倭姫命から授かった剣を抜いて、周囲の草を薙ぎ払い、火打石で火を放ち、逆に蝦夷達の方に火を向かわせて、難を切り抜けたという話に由来しています。

この剣は天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)ですが、以後草薙剣とも云われ三種の神器のひとつです。

この神話は日本武尊の東征のときの話であることは知っていましたが、ここまで場所が特定されていた事を知ったのはチョットした驚きでした。

advertisement

府中宿

栗原地区の地下道

静岡市街には、東海道本線の静岡貨物駅付近を横切って行きます。と云うより、旧東海道を横切って東海道本線が敷設されました。幸い地下道がありますので迂回する事はありません。

静岡市街には、東海道本線の静岡貨物駅付近を横切って行きます。と云うより、旧東海道を横切って東海道本線が敷設されました。幸い地下道がありますので迂回する事はありません。ここで、一休み

広告料を頂いて掲載している訳ではありませんが、看板をよく見ると、思わず笑えます。

広告料を頂いて掲載している訳ではありませんが、看板をよく見ると、思わず笑えます。静岡市街の街並み

写真左:下伝馬本陣脇本陣跡

写真右:上伝馬本陣脇本陣跡

西郷隆盛・幕臣山岡鉄舟会見碑

江戸城無血開城の会見は、歩いて来た東京田町の薩摩藩邸が有名ですが、薩摩藩邸で勝海舟と西郷隆盛が会見する5日前の慶応4年(1868)3月9日、この伝馬町松崎屋源兵衛宅で行われ、徳川慶喜の処遇、江戸城開城、軍艦・武器の引き渡しなどが合意されたそうです。

弥次さん北さんは、伝馬町に投宿して、三島で路銀を盗まれたので、知人宅を訪問して路銀を借りています。

諸説あるようですが、作者の十返舎一九の生家は駿河で、駿府町奉行の重田氏に養われていたそうです。葵区両替町1丁目に生誕の地の碑が建っているそうです。(Wikipediaより)

エピローグ

私は、路銀が底をついてきたので、妻と交渉して路銀を貸してもらわないといけません。今回は日本橋から府中宿まで歩いて一旦帰宅しました。交渉が成立して路銀が確保できたら歩き旅を再開します。駿府城は次ページに掲載します。

END

2023/07/04 作成

advertisement

Column

広告

広告

お買い物

お買い物