電子足跡: 薩摩街道歩き旅

鹿児島本線松橋(まつばせ)駅から八代宿へ

プロローグ

このページは薩摩街道を、鹿児島本線 の松橋駅から、大きな製紙工場が印象的な八代宿まで歩いたときのページです。松橋駅は熊本県宇城市不知火に在ります。松橋の読みは『まつばせ』です。九州の地名は漢字表記の読みが独特な地名が多いように思います。

八代宿は、八代宿というより、2023年12月30日に亡くなった歌手の八代亜紀さんの出身地の八代市と言った方が分かり易いかもしれません。

この道は九州の西側の八代海の入り江付近を通っています。八代平野は徳川幕府の干拓事業によってその面積が広がり現在の地形になっています。

その九州の南北の中間付近の八代平野のなかを歩きます。

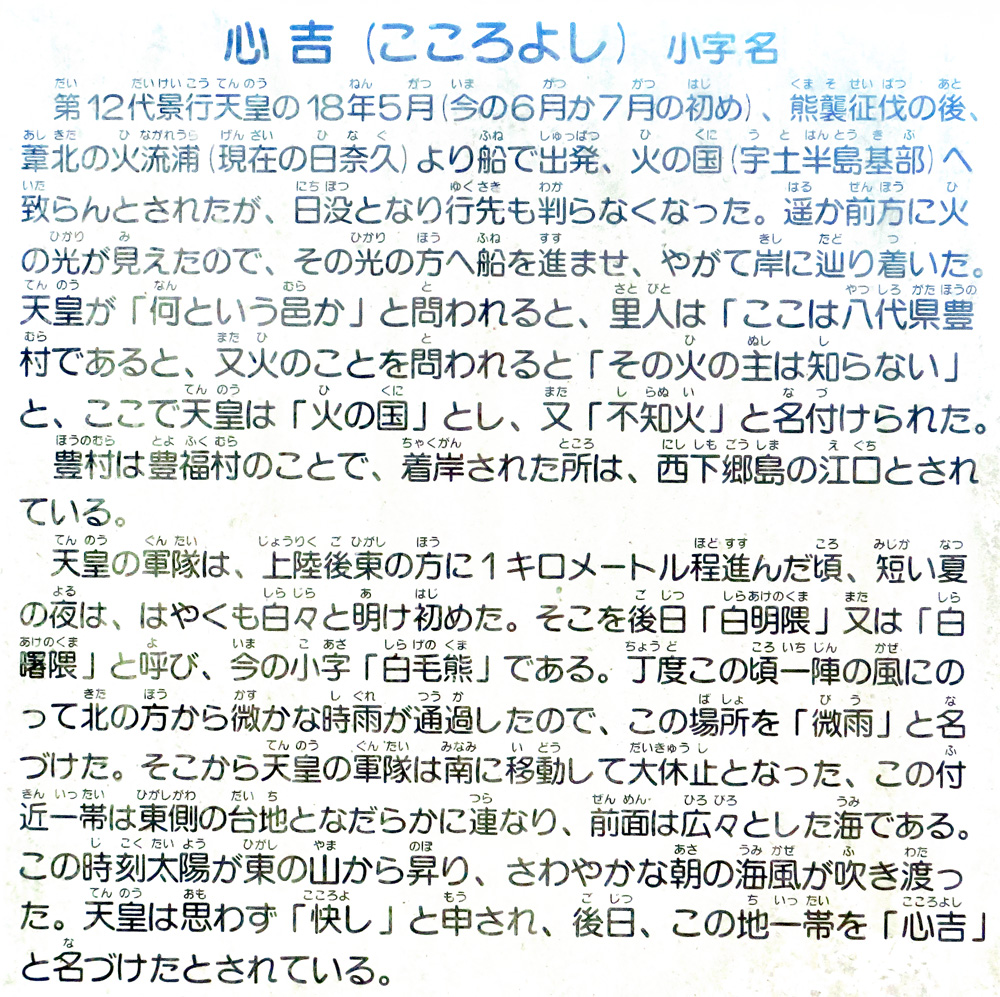

道の途中に、実在したかは定かではありませんが12代景行天皇(西暦298年即位)が熊襲征伐で遠征してきたときに、この地方の昔の呼び名『火の国』『不知火』と名付けられた由来の史跡 "心吉" がありました。

歩きデータ

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

| 熊本県 | 鹿児島本線 松橋駅-八代駅 | 松橋駅、史跡心吉、豊福阿蘇神社、六里木跡、三軒屋番所跡、三軒屋関所跡、小川宿、白玉屋新三郎店舗、八里木跡、法導寺薬師堂の楠木、宮原栄久地区、まちつくり酒屋(旧井芹家住宅)、栫馬の神、八代宿、八代駅 | 2023/11/13 | 25.1㎞ |

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法kmz形式のGPSデータがリンクされています。GoogleEarthがインストールされているとGoogleEarthで表示されます。

advertisement

鹿児島本線 松橋駅から小川宿へ

松橋町はそれ程大きな町ではありません。鹿児島本線 松橋駅を6時半頃からスタートです。街はまだ眠っています。

逆説的ですが、八代平野の広さを感じる空。広がる空を見て平野の広さを感じます。

史跡 心吉(こころよし) 『火の国』『不知火』命名の地

心吉はこの付近の小字名ですが、国道3号線を八代方面に向かって歩いていると、宇城市松橋町豊福のガソリンスタンドの前に3号線から右に入る市道との三叉路があります。その三叉路が高さ2mほどの小さな台地になっています。その小さな台地が史跡

心吉です。

心吉はこの付近の小字名ですが、国道3号線を八代方面に向かって歩いていると、宇城市松橋町豊福のガソリンスタンドの前に3号線から右に入る市道との三叉路があります。その三叉路が高さ2mほどの小さな台地になっています。その小さな台地が史跡

心吉です。 実在した天皇かは定かではありませんが、第12代景行天皇(西暦298年即位)が熊襲征伐のときこの地に進軍して訪れたとき『火の国』『不知火』などの地名を付けたと説明板に書かれていました。八代海は干拓が進んで現在の海岸線はここから数㎞西ですが、熊襲征伐の頃は八代海は現在よりずっと入り江が入り込んでいて、この付近まで海が迫っていたのではないかと思います。

実在した天皇かは定かではありませんが、第12代景行天皇(西暦298年即位)が熊襲征伐のときこの地に進軍して訪れたとき『火の国』『不知火』などの地名を付けたと説明板に書かれていました。八代海は干拓が進んで現在の海岸線はここから数㎞西ですが、熊襲征伐の頃は八代海は現在よりずっと入り江が入り込んでいて、この付近まで海が迫っていたのではないかと思います。説明板の写真を掲載します。

豊福阿蘇神社

心吉の史跡から400mほどの所に鎮座しています。

祭神は 阿蘇十二神 八幡大神 です。

祭神は 阿蘇十二神 八幡大神 です。ご神木の推定樹齢1100年の楠木は幹回り18m 高さ45m です。このくらいのビルでしたらよく目にしますが、樹木でこの高さですと、圧倒的な存在感に畏敬の念を感じます。

六里木跡

九州の主な街道は熊本城下の札ノ辻にあった里程元標を基点にして距離を測り、1里ごとに木を植えて目印にしていました。

九州の主な街道は熊本城下の札ノ辻にあった里程元標を基点にして距離を測り、1里ごとに木を植えて目印にしていました。ここは里程元標から6里目の場所です。

推定したルートで里程元標からここまでは25.5㎞でした。

ただ、地理院地形図に書かれているこの場所の地名は 『一里木』 と書かれています???

これはなに?

画像をクリックすると全体の写真が開きます。

画像をクリックすると全体の写真が開きます。大きいので、夜中に突然見えたらビックリすると思いますが、よく作ったなぁと感心します。

福岡金網工業(株)熊本工場の敷地内にありました。

三軒屋番所・関所跡

稚児川という小さな川の所に関所がありました。

稚児川という小さな川の所に関所がありました。関所というと東海道の箱根関所・新居関所、中山道の碓氷関所などの様に地形的に険しかったり、大きな河など通行が難しいと思える場所にある印象が強いですが、この関所は平野の見通しの良い所にあります。見通しが良いので逆に関所破りは難しいのかもしれません。

小川宿

小川宿は砂川の河岸に発展した宿場です。現在、街中を歩いていても商業が盛んだった宿場だったのだろうなという雰囲気が残っています。熊本藩関所跡付近

遺構は確認出来ませんでしたが、砂川の堤防に向かう道に熊本藩の関所が在ったそうです。

遺構は確認出来ませんでしたが、砂川の堤防に向かう道に熊本藩の関所が在ったそうです。という事は、江戸時代はこの道を進んだ砂川に渡し場があったのかもしれません。

中町通り

関所跡付近から東側を見た通りです。写真の奥の小高い丘に小川城があったそうです。

写真左:よろずや

元々は醸造業を営んでいた建物

写真右:街中の空き地

かつては間口が狭くて奥行きが深い商家が軒を連ねていた

のだろうなと思わせてくれる空き地です。

白玉屋新三郎店舗

砂川に架かる刈萱橋の南詰に在る商店です。寛永15年(1638)創業の石臼碾の白玉粉で白玉スイーツや最中を製造販売しているお店です。

橋の上からこの店舗が見えたとき、この一角だけ江戸時代を感じました。

小川宿から八代宿へ

砂川を渡ると、道は東側の山塊と西側の平野の境目の山裾を通るようになります。

薩摩街道は山裾の少し高くなった所を通っています。隣に国道3号線が通っていますので車は薩摩街道を通ることは少なくて歩き易いです。

薩摩街道は山裾の少し高くなった所を通っています。隣に国道3号線が通っていますので車は薩摩街道を通ることは少なくて歩き易いです。写真右:道の駅 竜北

良い所に道の駅がありました。休むのにちょうど良かったです。

良い所に道の駅がありました。休むのにちょうど良かったです。電線が邪魔ですが、眺望が良い場所です。

手前から八代平野、写っていませんが八代海、宇土半島、そして有明海を挟んで島原半島の普賢岳が見えています。ここから普賢岳まではおよそ42㎞離れています。

写真右:八里木跡

法導寺薬師堂の楠木

氷川町 宮原栄久 地区

どの様な歴史がある街なのかは分かりかねますが、白壁の家が眼に入る街並みです。写真右:宮原歴史資料館

まちつくり酒屋(旧井芹家住宅)

天保3年(1832)頃に建てられたと推測されている建物です。当時は酒造業を営んでいたそうです。

早尾六地蔵

かつては薩摩街道と 五木村 へ通じる四浦往還の三叉路にある六地蔵です。風化が進んでいて地蔵の姿が分からなくなっています。

五木村と聞くと哀愁をおびた曲調の『五木の子守歌』を思い出します。

『おどま かんじん かんじん あん人たちゃ よかしゅ

よかしゃ よかおび よかきもん』

"かんじん" とは 小作人のことで口減らしの為に売られたり預けられたりした小作人の子供が子守りをしながら自分の身の上を慰める為に唄った子守歌という歴史があるそうです。

栫馬の神

豊臣秀吉の九州攻め(1586~1587)のさなか、天正15年(1587)4月19日 豊臣秀吉の愛馬がここでたおれ、この付近に葬られたそうです。

豊臣秀吉の九州攻め(1586~1587)のさなか、天正15年(1587)4月19日 豊臣秀吉の愛馬がここでたおれ、この付近に葬られたそうです。『栫馬の神』の "栫" はこの付近の地名で "かこい" と読むそうです。

雲仙普賢岳

東側の斜面では果樹栽培が盛んです。

国道3号線と九州自動車道が交差する八代IC付近で薩摩街道は西に曲がり、九州新幹線の高架を越えて八代市街に向かいます。

八代宿

「ここが旧街道と言われてもなぁ~。」という写真ですが、薩摩街道から広大な敷地の製紙工場の煙突が見えてきます。

写真手前の如何にも旧街道という幅の道から新しい道に入り、製紙工場の塀に続く道を歩いて進みます。

鹿児島本線八代駅

鹿児島本線八代駅まで行って今日の歩きは終了です。

鹿児島本線八代駅まで行って今日の歩きは終了です。それにしても、小さな駅だったのが意外でした。

亡くなった八代亜紀さんはまだ10代だったとき、歌手を目指してこの駅から旅だったのでしょうか?

八代宿の中心地は駅の西側の八代城付近でしたので、八代宿の記述は次ページに記載します。

エピローグ

八代平野の東側の山裾に続く広々とした風景のなかの薩摩街道を歩きました。観光地のような絶景という風景ではありませんが、開放的で穏やかな感じがする風景でした。途中の心吉(こころよし)という所には、この地の古い地名『火の国』『不知火』が名付けられた由来の史跡があり、今から1700年以上前にその名が付けられたと聞くと悠久の時を感じます。

それにしても『不知火』という地名には、どこか遠い所の見知らぬ土地、それも海辺の近くの小さな集落が点在して古代人が慎ましく暮らしている場所という、想像とロマンを掻き立てられます。

END

2025年04月 18日作成

advertisement

Column

広告

お買い物

お買い物