電子足跡: 薩摩街道歩き旅 田浦から津奈木駅へ

難所 佐敷太郎峠・津奈木太郎峠を越す道

プロローグ

このページは薩摩街道を田浦から津奈木駅まで歩いたときのページです。田浦は八代海の東側の入り江にあります。津奈木も津奈木湾のそばの町です。と書くと海沿いに続く旧街道と思われるかも知れませんが、この区間は薩摩街道の難所 赤松太郎峠・佐敷太郎峠・津奈木太郎峠 と3っ合わせて三太郎峠と云われる難所のうち 佐敷太郎峠・津奈木太郎峠 の2つを越すルートです。

どちらも標高は300m弱ですが、人里離れた山中の道で、昨今の九州を襲う豪雨の為か道筋はかなり荒れていて迷いそうになる箇所もありました。

また、佐敷太郎峠を下る南側のルートは尾根筋を通っていたようなのですがその道は地理院地図には記載されていませんし、私が歩いた2023年の時は峠の所に獣害防止用と思われるネットが設置してあり入る事が出来ませんでしたので明治道に迂回しました。

道が荒れているとはいえ、地元の方達が案内板や道筋にピンクのテープやロープで道筋を示してありました。

ですが、目印は、いつ何時失われるかもしれませんし、見落とすかもしれませんので、歩くときはGPS機器や地図アプリにルートを登録しておく事をお勧めします。

謝辞

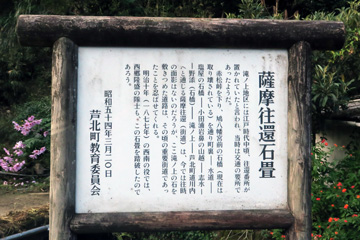

設置されていた案内板に以下の団体名が記載されていました。

・芦北町教育委員会

・薩摩街道歴史ふれあいウォーク熊本県実行委員会

・薩摩街道案内人の会

・津奈木町教育委員会

設置して頂いた各団体の方々に厚くお礼を申し上げます。

お陰様で無事に薩摩街道を歩く事ができました。荒れた道を歩いていてピンクのテープが見えるとホットしましたし、この道を進んで大丈夫なんだと勇気をもらえました。誠に有難う御座いました。今後とも活動を続けて頂ける事を希望致します。

歩きデータ

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

| 熊本県 | 肥後おれんじ鉄道 たのうら御立岬公園駅-津奈木駅 | 田浦宿、佐敷太郎峠、佐敷太郎石畳、佐敷隧道(登録有形文化財)、佐敷宿、湯浦、津奈木太郎峠、重盤岩、津奈木重盤岩眼鏡橋 | 2023/11/15 | 27.6㎞ |

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法kmz形式のGPSデータがリンクされています。GoogleEarthがインストールされているとGoogleEarthで表示されます。

advertisement

田浦

かつては宿場町だったらしいのですが、現在ではどこが宿場の中心だったのか判然としません。田浦という地名のように田浦港がある湾は雰囲気の良い海岸線でした。

肥後田浦駅周辺

佐敷太郎峠

田浦を過ぎるといよいよ難所 佐敷太郎峠に向かいます。

田浦を過ぎるといよいよ難所 佐敷太郎峠に向かいます。滝ノ上地区まで、本来の薩摩街道は歩行困難です

鉄道路線は海浦の海岸に向かっていますが、薩摩街道は尾根を挟んだ東側の谷に沿って続いています。

本来の薩摩街道は谷底に続いていたと思われるのですが、地理院地図には谷底に道の記載はないですし、街道歩きのホームページ『シングルおやじの気ままな一人旅』にも野添眼鏡橋まで行ってそれ以上歩けなかったとの記事がありましたので新しく造られた道を歩きました。新しい道と言ってもその道の先に登録有形文化財になっている明治36年(1903)に造られた佐敷隧道があるので明治に造られた道です。

谷が行き詰る付近までは舗装された道です。谷が狭まる所は滝ノ上地区と言われている20軒ほどの集落があります。

谷が行き詰る付近までは舗装された道です。谷が狭まる所は滝ノ上地区と言われている20軒ほどの集落があります。滝ノ上地区から佐敷太郎峠までの薩摩街道はほぼ冒険です

ルートを調べたとき、地理院地図には滝ノ地区から谷筋に佐敷太郎峠に登る道が描かれていましたのでそこが薩摩街道だと推測していました。

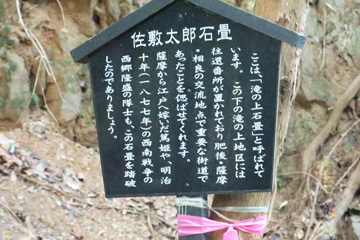

推測した道の手前100mほどの所に下の写真の案内板が在りましたので案内板の付近が登り口なのだと思いなおして道を探しました。ところが登り口らしい道が見つからずウロウロしていたら、そばで作業をしていた方が登り口を教えてくれました。

登り始めても道筋がハッキリ分からず迷っていたら、遠くから『道はもう少し上。』と叫んでくれて道を教えて下さいました。その節は有難うございました。

登り始めはこんな感じの道です。道標やピンクのテープがありました。

道はかなり荒れていますが、道標やピンクのテープ或いはロープで道筋を表示してありました。

佐敷太郎石畳

敷石が散乱していますがかろうじて原型を留めています。

敷石が散乱していますがかろうじて原型を留めています。この石畳の上を江戸に向かう篤姫の輿入れの行列も、鳥羽伏見の戦いに向かう薩摩藩の軍勢も、西南戦争の旧薩摩藩隊士も新政府軍の軍隊も歩いて行きました。

篤姫が輿入れの為に江戸に向かって出立したのはペリーが黒船で浦賀に来た嘉永6年(1853)。西南戦争は明治10年(1877)。その間24年、このわずかな期間に鎌倉時代から続いた武家政権が終わり新しい時代へと変わりました。

アスファルトの道に出合います

石畳を過ぎてほどなくすると、道が明るくなりアスファルトの道に出合いました。ここからはアスファルトの道になります。かつては林道として使われていたのかも知れませんが今は車は通る事は出来ないようです。

天草諸島が見えます

荒れた薄暗い山道を登って来た者に対するご褒美のような風景が望めました。この場所から北西方向の風景で対岸は天草諸島の山並みです。佐敷太郎峠はもう少しです。

佐敷太郎峠

迂回路 明治道

下り道は歩けませんでした 上の佐敷太郎峠の写真の右側のピンクのテープがあるところが下り道の入口です。

上の佐敷太郎峠の写真の右側のピンクのテープがあるところが下り道の入口です。ですが、獣害防止と思われるネットが張ってありネットを越える事が出来ませんでした。もしかしたら私有地になっているのかも知れないですし、そもそも南に下る薩摩街道は尾根伝いに続いていたらしいのですが地理院地図には道の記載がなくルートもハッキリしませんので明治道に迂回しました。

道筋がハッキリわかる道を歩くと言うのは精神的に物凄く安心感があります。

海浦遠景

佐敷隧道

図らずも、佐敷隧道を通りました。

図らずも、佐敷隧道を通りました。前述のように明治36年(1903)に造られて、登録有形文化財になっています。

下田街道の旧天城トンネルを彷彿とさせるたたずまいです。

トンネル内は赤レンガ造りです。

芦北町の家並み

明治道を下って来て麓に着いた付近の道標です。おそらくですが、本来の薩摩街道を下って来るとこの付近に着くのではないかと思います。

明治道を下って来て麓に着いた付近の道標です。おそらくですが、本来の薩摩街道を下って来るとこの付近に着くのではないかと思います。佐敷宿

道筋も定かでない山道を歩いてきて街に出るとホッとします。佐敷宿は宿場の雰囲気が良く残っている家並みが続いています。街の西側の山に佐敷城があったので城下町の側面もあったのだと思います。その為、敵が侵入して来たときは建物の陰から様子をうかがう事が出来る様に、『のこぎり家並み』と言われ、家屋が通りに対して斜めに造られています。

本陣跡

佐敷宿は『景観形成住民協定』を結んで街並みの保存活動に取り組んでいるそうです。

佐敷宿は『景観形成住民協定』を結んで街並みの保存活動に取り組んでいるそうです。豊臣秀吉宿泊の地(高橋安兵衛屋敷跡)

天正15年(1587)九州征伐の薩摩からの帰路この地に逗留して、正室の北政所に手紙を書いているそうです。高橋家には帷子を贈ったそうです。

天正15年(1587)九州征伐の薩摩からの帰路この地に逗留して、正室の北政所に手紙を書いているそうです。高橋家には帷子を贈ったそうです。その手紙や帷子について書かれたブログがありましたので見て下さい。

津奈木太郎峠へ

佐敷太郎峠の荒れた道を歩いた後では、まるで天国の様な穏やかな道を進みます。写真左:十九里木跡

写真右:湯治坂板碑 文明12年(1480)建立 この地方最古の板碑

湯浦

湯浦川に沿って家が立ち並んでいます。地名に湯治、湯町などとあり温泉の地図記号もあるので温泉地なのですが、いわゆる派手な温泉地という感じではなく静かな佇まいの家並みです。

津奈木太郎峠越え

湯浦を過ぎると田舎道を進みいよいよ薩摩街道最後の難所 津奈木太郎峠越えです。前方に津奈木太郎峠が見えてきました。

現代の万里の長城か!

津奈木太郎峠を越す前にコンクリートの壁が見えてきました。まるで簡単には津奈木太郎峠は越させないという意思表示の様に思えます。

壁の下に道標があったので『薩摩』と書かれた方向に歩いて行きました。

南九州自動車道を迂回して歩く事が出来ます。

南九州自動車道を迂回して歩く事が出来ます。『人生で越せそうもない壁が目の前に立ち塞がったとき、壁を越そうとしないで、壁に沿って歩くといつか壁が途切れます。』

津奈木太郎峠の登り口

南九州自動車道の西側の側道を南に下ると少し広い広場になっています。

南九州自動車道の西側の側道を南に下ると少し広い広場になっています。その広場の隅の排水溝が津奈木太郎峠への登り口です。

正直言ってチョット驚くというかガッカリというか複雑な気持ちでした。もう既に経済効果が全く望めない旧街道なのでこの様になるのは致し方ないと頭では理解していますけど。

道の状態

津奈木太郎峠も佐敷太郎峠と負けず劣らず道はかなり荒れています。

ピンクのテープやロープが無かったら、どこが道なのか分からないです。

正直に言いますが、道が良く分からないというのは怖いです。

津奈木太郎峠

津奈木太郎峠周辺の地図について

わずかな区間なのですが津奈木太郎峠周辺の地図について記載します。

地理院地図には津奈木太郎峠の南側の道は1~3m(1車線)の道があり、そのそばに1m未満の徒歩道が描かれています。ルートは当然、徒歩道に沿ってルートを推測しました(青の実線)。

実際に歩いたとき青の実線に沿って歩いたら、1~3m(1車線)の道の法面の上に出てしまいました。

この法面は写真の様な高さと傾斜で降りるのは無理です。

この法面は写真の様な高さと傾斜で降りるのは無理です。おかしいと思い、戻って道標を見たら、真っすぐ下に降りる方向を示していたので真っすぐ下に降りたら、細い階段があってアスファルトの道に出て事なきを得ました。

更に、地理院地図ではアスファルトの道から谷筋に向かって道が記載されています。

実際に歩いたときガードレールが切れた所に谷に降りる道がありましたし、ピンクテープやロープもありました。。ですが、これまでの道の感じから荒れていて歩けないのではないかと思い、谷には向かわずに、そのままアスファルトの道を進みました。上の地図のピンクの実線です。

実際に歩いたときガードレールが切れた所に谷に降りる道がありましたし、ピンクテープやロープもありました。。ですが、これまでの道の感じから荒れていて歩けないのではないかと思い、谷には向かわずに、そのままアスファルトの道を進みました。上の地図のピンクの実線です。アスファルトの道を進んで、推測したルートの "千代塚" という所にたどり着きました。

ですが、私が歩いたピンクの実線の道は地理院地図には記載されておらず、私はいったいどこを歩いたのかと狐につままれたような気分です。

歩いて来た津奈木太郎峠を振り返って見る。

遠くから見るとなんて事のない山ですけど、道が整備されていないと、とても怖い山になります。

津奈木駅へ

薩摩街道は 千代川 に沿って続いています。

写真左:寺前眼鏡橋 千代川に架かっています。補強されて現役の橋です。

写真右:二十一里木跡

これと言って特徴がある訳ではないですが、長閑で静かな道を歩きます。

重盤岩(ちょうはんがん)

山の上に大きな岩塊が見えます。付近は津奈木城址でかつては加藤清正が見張り所として利用していたそうです。つなぎ美術館の所から小さなモノレールで登る事が出来て眺望を楽しめるそうですし、麓には温泉施設があります。

津奈木重盤岩眼鏡橋

嘉永2年(1849)に架けられた石橋です。九州を歩いて何度も江戸期に架けられた石橋を見ましたが、架けられてから幾度となく濁流が押し寄せたと思いますが、170年以上経ってもまだ当時の姿で架かっているという事に驚かされます。

津奈木駅

宿場はあと5㎞くらい歩いた水俣市の陳町宿ですが今日は津奈木駅がゴールです。

孝女 千代の像

津奈木駅前に少女と馬の銅像が建っています。

津奈木駅前に少女と馬の銅像が建っています。説明板には

孝女 千代は寛文8年(1668)に津奈木村に生れ。幼い頃に父と別れ、9歳の時に母を亡くし、祖父母に引き取られた。その後 祖父母を助け、田畑を守り孝行の限りを尽くした。その孝行ぶりが、肥後藩主に伝わり、褒美として米を毎年10俵 60年間賜ったと伝えられています。この像は祖父を喜ばせる為に買った馬を引いて薩摩街道を家路に急いでいる千代の姿を表しているとの事です。

詳しいエピソードは津奈木町のホームページに載っています。よかったらご覧ください。

津奈木太郎峠から下る道で "千代塚" というバス停を通りました。そばに孝女千代之碑が建っているそうです。あるいは歩いて来た道の側そばに "千代川" が流れていました。"津奈木町千代" という地名もあります。

津奈木町では300年以上前の孝女 千代さんを敬愛し続けているのだと思います。

エピローグ

薩摩街道 最大の難所と言われていた佐敷太郎峠・津奈木太郎峠を越しました。冒頭にも書きました様に昔も難所でしたが、現在では度重なる豪雨で道が荒れており昔に増して難所度が高くなっています。

有難い事に地元の方達が道標の設置や道の整備をして下さっていてなんとか歩く事が出来ました。また登り口が分からず迷っていたときは作業の手を休めて道を教えて頂きました。直接・間接的に地元の方達に助けられてようやく歩くことができました。改めまして誠に有難う御座いました。

END

2025年6月23日 作成

advertisement

Column

広告

お買い物

お買い物