電子足跡:薩摩街道歩き旅 牛ノ浜駅から薩摩川内へ

東シナ海の風をうけ、薩摩街道の雰囲気が色濃く残る道

プロローグ

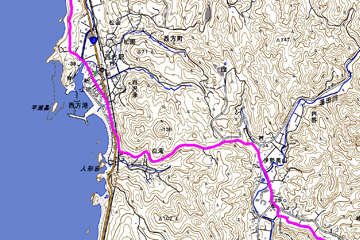

このページは薩摩街道をおれんじ鉄道の牛ノ浜駅から川内駅まで歩いたページです。西肩宿、高城宿、川内宿を通ります。この区間は東シナ海の荒々しい海岸線の風景をのぞみ、旧薩摩街道の雰囲気が色濃く残る里山の道、石畳の道を歩きます。風景も道の雰囲気もたいへん良い道です。

この風景を、この風を、この光を、幾100年も前の人達も感じながら、戦に敗れて逃げ帰り、新しい時代を夢見て進軍し。京に登り、家族が待つ村に戻り・・・と、同じ風景・同じ風・同じ光、の中を歩きました。

薩摩街道の保存に尽力して下さっている皆様に感謝します。

街道はよく整備され、案内板も充実していました。

薩摩街道保存会

薩摩川内市教育委員会

高来校区生涯学習振興会

の皆様に感謝いたします。

歩きデータ

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

| 鹿児島県 | 肥薩おれんじ鉄道 牛ノ浜駅 ~川内駅 |

牛ノ浜、東シナ海、 西肩宿、西方御仮屋跡、一條神社、イボ神様、西郷どんの腰掛石、耳切坂の石畳、高城宿、川内宿 |

2023/11/20 | 26.7㎞ |

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法kmz形式のGPSデータがリンクされています。GoogleEarthがインストールされているとGoogleEarthで表示されます。

advertisement

牛ノ浜駅から西肩宿へ

牛ノ浜駅を6時10分頃スタートです。空は薄茜色に染まり街の灯りはぼんやり光っています。

と、目を空から地上に移したら、

とんでもなく大きな葉を広げた植物がありました。一緒に置いてあるウオーキングポールと比べるとその大きさが分かると思います。

とんでもなく大きな葉を広げた植物がありました。一緒に置いてあるウオーキングポールと比べるとその大きさが分かると思います。クワズイモという芋の葉らしいです。

葉を見て『南』に来たんだと実感しました。

仲仁田 矢重坂(やじゅうさか)付近

薩摩大川駅付近

竹之迫地区付近から見えた東シナ海

鈴木段地区付近

東シナ海を見ながら歩く

牛ノ浜駅から鈴木段地区付近まではどちらかと云うと小高い海岸段丘の上を歩いてきました。鈴木段地区を過ぎると段丘をくだり、おれんじ鉄道の踏切を渡ると海食崖の上に出て東シナ海の海岸線を西方駅付近まで2㎞ほどの区間を歩く道になります。

なんとも荒々しい海岸線です。この海の荒波を乗り越え西の国々と交易し、更には柳田国男の『海上の道』に提示されている様に、黒潮に乗って、古代人がやって来たかもしれない海・・・。人々の生きる力のダイナミズムを感じる海岸線です。

西肩宿

五街道細見(青蛙房 岸井良衛)には 『小倉より熊本、鹿児島みち』に 『・・・阿久根(2里半)西肩(3里半)高城(3里半)・・・』の記載があります。現在は西方と表記していますが、かつては西肩と表記していたようです。

現在は宿場の雰囲気は希薄で小さな港町です。

西方御仮屋跡

御仮屋とは参勤交代のとき藩主や随行者達が宿泊した場所のことです。

説明板によると、『西方御仮屋は慶長7年(1602)に当時の藩主島津家久により設置された。』そうです。

と書いてあったのですが、参勤交代は3代将軍 家光の時代(1623~1651)に制度化されたので慶長7年(1602)に設置は随分と早いと思いましたが、制度化される前の豊臣政権のときは諸大名の妻子を大坂・京都に住まわせて実質的な人質としていたそうですし、徳川家康の時代には諸大名は自ら江戸に参勤するようになったとの事なので、関ヶ原の合戦(1600)以後に島津家が参勤しても不思議ではないのかもしれません。

西肩 西の肩?

西方を過ぎると、これまで東シナ海沿岸を南に進んできた道は東に曲がり内陸の方に向かいます。

西方を過ぎると、これまで東シナ海沿岸を南に進んできた道は東に曲がり内陸の方に向かいます。ちょうど、道筋が人の肩の様に曲がるので『西肩』という地名になったのか?と想像を逞しくしました。

西方宿から高城宿へ

東シナ海から離れて里山のなかに続く道を歩きます。所々、薩摩街道は新しく出来た道に斜めに接続して良い状態で残っています。

東シナ海から離れて里山のなかに続く道を歩きます。所々、薩摩街道は新しく出来た道に斜めに接続して良い状態で残っています。

伊勢美山地区付近

随分と山の中を歩いているように思いますが、ここは標高23.9m、海岸から1.4㎞しか離れていない場所です。

随分と山の中を歩いているように思いますが、ここは標高23.9m、海岸から1.4㎞しか離れていない場所です。オリーブの冠のようです

小さな橋の親柱の写真です。

小さな橋の親柱の写真です。長年の風雨に耐えてこれまで橋を支えていた褒美のように、古代オリンピックのオリーブの冠を頭に載せているようです。心なしかチョット誇らしい顔で建っているような気がしました。

里山の中の心地よい道が続きます

一條神社

由緒は、一条天皇の長徳年間(995~999)に新田宮(現在の川内市新田神社)に天皇の使者(院使)が派遣されたのですが、帰京の途中、この地で薨じた(こうじる=位の高い人が亡くなること)為、郷人がこの地に祭ったのが始まりとのことです。

一条天皇といえば、66代天皇で、その妃の中宮彰子の女房として紫式部が宮廷に居て、源氏物語を書いていた時代です。

平安時代もこの道が京と繋がる道だったという事かと思います。

一條神社を過ぎると麦之浦川の流域に沿って薩摩街道が続いています。

路傍に在った一対の石。

路傍に在った一対の石。しめ縄がかけられているのでなにか由来があるのだと思いますが、説明板が無かったので不明です。

もしかしたら、薩摩ではよく見る事ができる『田の神様』かもしれません。

道祖神?

中麦地区に在りました。三叉路に在った訳ではなく、薩摩街道から小さな集落に入る入口に在りました。

中麦地区に在りました。三叉路に在った訳ではなく、薩摩街道から小さな集落に入る入口に在りました。中山道の群馬と長野付近でよく見かけた双体道祖神のようなモチーフの石像です。

中麦地区を越えると直ぐに、舗装道から未舗装の道に入ります。

この道は薩摩街道の原型を良く留めている区間です。

イボ神様

説明板には、『私のイボを取ってくれたら年の数だけ豆を煎ってあげます』

説明板には、『私のイボを取ってくれたら年の数だけ豆を煎ってあげます』と言って拝むと治るという伝承がある。石像横に "秋禅覚尼 元禄5年(1692)10月9日"と書かれているそうです。

『薩摩街道危険個所』と注意書きがありました。歩いた感じとしては、それほど危険と思う様な道筋ではなかったです。

『薩摩街道危険個所』と注意書きがありました。歩いた感じとしては、それほど危険と思う様な道筋ではなかったです。西郷どんの腰掛石

この道が江戸時代の参勤交代の道だったという事で、西郷隆盛も安政元年(1854)藩主 島津斉彬に随行して江戸に行っています。或いは戊辰戦争の進軍や西南の役の戦いのとき、もしかしたらこの石に腰かけて休んだかも知れません。この石で休みながら、これからの日本の行く末について考えを巡らせたかもしれませんし、単に『ああ‼ 疲れた。足が痛い。』と思って休んだかも知れませんし、心の内は分かりません。

耳切坂

西郷どんの腰掛石からすぐの坂です。石畳が良く保存されています。

石畳が残る街道を歩くと、確実にここが旧街道であると分かるので、この道を歴史上の人物も、往時の多くの人達も、この石畳の上を歩いて行ったと思い、より強くかつての情景を思い浮かべます。

高城宿

梶蔵坂

江戸時代、『梶』は薩摩の方言で紙の原料の楮(こうぞ)の事だそうです。薩摩藩は楮の皮を税として納める事を推奨しており、楮の栽培も推奨していました。この付近には楮の皮を保管する蔵があったので梶蔵坂と云われていたそうです。

梶蔵坂を下ると高城宿です。現在ではあまり宿場の雰囲気はありません。

街外れに京セラの大きな工場がありました。

向田宿 薩摩川内

向田宿は現在の薩摩川内にあった宿場です。宿場の中心地付近は向田という地名として残っています。私は川内(せんだい)と聞くと宮城県の仙台市を思い浮かべてしまいます。

川内市は鹿児島県の中で人口4番目の都市でおよそ9万人が暮らしています。

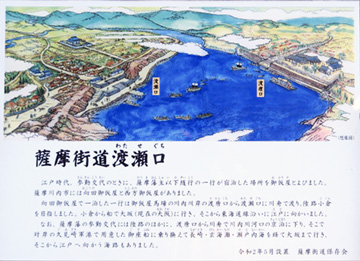

薩摩街道渡瀬口

川内川はかつては舟渡で北岸を "渡瀬口" 南岸を "渡唐口(ととんくち)" と呼んでいました。"渡唐口"には向田御仮屋が在り、そこで一泊した参勤交代の一行は渡唐口から川舟に乗り川内川を渡って、今日歩いて来た、ここから17kmほど先の西方宿の西方御仮屋を目指しました。ちなみに渡唐口が在った南岸付近の地名は現代でも向田本町です。

川内川はかつては舟渡で北岸を "渡瀬口" 南岸を "渡唐口(ととんくち)" と呼んでいました。"渡唐口"には向田御仮屋が在り、そこで一泊した参勤交代の一行は渡唐口から川舟に乗り川内川を渡って、今日歩いて来た、ここから17kmほど先の西方宿の西方御仮屋を目指しました。ちなみに渡唐口が在った南岸付近の地名は現代でも向田本町です。

説明板に書いてあった事ですが、薩摩藩の参勤交代のルートは2つあり、

一つは、薩摩街道を通り小倉まで行き、小倉から船で大坂に行って、その後は東海道を通り江戸に向かいました。

もう一つは、渡唐口 から川舟で川内川河口の京泊まで行き、そこで御座船に乗り換えて、長崎・玄界灘・瀬戸内海を通り大坂まで行き、そこから陸路で江戸に向かうルートもありました。

現代では舟渡は無いので、川内川に架かる太平橋を渡って南岸に行きます。

写真左:向田本町付近

写真右:川内駅

エピローグ

九州の東シナ海沿岸が荒々しい海岸線だったのが意外でした。それまでの想像では九十九里浜や湘南の海岸の様な砂浜が広がっていると勝手に思っていました。古来から西の国々からこの海を渡って交易があり、更には柳田国男が提示した『海上の道』のように黒潮に乗って古代人が渡って来た海かもしれないなどと想像しながら海を眺めました。その点では海岸線の荒々しさは、有史以前からの歴史のダイナミズムを感じさせる風景でした。

さらに、東シナ海から離れると、里山のなかに続く道は薩摩街道の雰囲気を色濃く残しており、この道を関ヶ原の合戦に敗れた薩摩の武士が駆け抜けて行き。そして、それからおよそ260年後、篤姫の輿入れの行列が通り、戊辰戦争で新しい日本を夢見て薩摩藩士が進軍し、更に10年後、西南戦争で旧薩摩藩士が駆け抜け、明治政府軍が進軍した道と・・・と、いろいろな出来事が去来しました。

END

2025年08月11日 作成

advertisement

Column

広告

お買い物

お買い物