電子足跡: 薩摩街道歩き旅 東市来駅から鹿児島城下へ

薩摩街道最後の歩き ゴールです

プロローグ

このページは薩摩街道を東市来駅から薩摩街道の始終点の鹿児島城下の"下町札ノ辻"まで歩いたページです。薩摩街道最後の歩きです。伊集院から3㎞ほど進んだ清藤地区から県道206号線を外れて山間の道を2.5㎞ほど歩きますが、かつて、この区間には五本松茶屋もあり江戸時代の薩摩街道そのものと思える風情のある良い道です。

この山間の道を越えてすぐ、小さな峠付近から桜島が見える様になります。青空に白い噴煙を上げる桜島を見ると、いよいよ鹿児島城下 ゴールが近づいて来たと実感します。

鹿児島市街の西の外れ水上坂を下って鹿児島城下に入ります。市街地は城下町の風情はありませんが、ザビエルや小松帯刀、西郷隆盛の銅像があり、江戸時代から明治までの歴史を感じる事ができます。

歩きデータ

| 都道 府県 |

区間 | 通る宿場等 | 歩いた日 | GPS 移動距離 |

| 鹿児島県 | 鹿児島本線 東市来駅~鹿児島中央駅 |

東市来駅、美山(薩摩焼の里)、シラス台地の露頭、伊集院宿、五本松茶屋跡、水上坂、鹿児島城下、小松帯刀像、西郷隆盛像、下町札ノ辻、鶴丸城御楼門 | 2023/11/22 | 26.4㎞ |

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法

GPSログをGoogleEarthでツアーする方法kmz形式のGPSデータがリンクされています。GoogleEarthがインストールされているとGoogleEarthで表示されます。

advertisement

東市来駅から伊集院宿へ

東市来駅から国道3号線を東に向かってスタートです。500mほど進んで国道3号線から鹿児島本線の踏切を渡って交通量の少ない道を進みます。

美山地区 薩摩焼の里

豊臣秀吉の朝鮮出兵のとき、島津義弘が連れ帰った陶工によって窯が開かれ、薩摩焼が盛んになった地域です。街道沿いは石垣が続き、落ち着いた雰囲気の家並みです。

伊集院町寺脇付近

伊集院町大田地区付近

写真右:大田鉱泉

シラス台地

伊集院駅手前の大田地区の城山公園(一宇治城跡)の下の切通しの道を歩いていたら、随分と白っぽい法面だなと思いました。

"はッ"と気が付いて、ここは鹿児島県、小学生の頃に習ったシラス台地なのだと思いました。落ちていた塊を拾って指でつまんでみたら、簡単に崩れてしまいました。

"はッ"と気が付いて、ここは鹿児島県、小学生の頃に習ったシラス台地なのだと思いました。落ちていた塊を拾って指でつまんでみたら、簡単に崩れてしまいました。伊集院宿

伊集院宿は鹿児島城下へ最後の宿場です。現在は日置市伊集院です。山間の盆地に開けた町です。薩摩街道沿いに "丸に十の字" の島津家の紋があしらわれた燈籠が並んでいました。いよいよ鹿児島市が近づいてきたと思わせてくれました。

街外れに来たら、どこかで見た事がある幟が立っていました。

石田三成と真田家の紋です。「なんで?」と思ったのですが慶長5年9月15日(1600年10月21日)の関ヶ原の合戦でともに西軍として戦った、いわば戦友という事なので、それで現代でも幟を立てているのかなと推測しました。

昔聞いた話で真偽のほどは定かではないのですが、徳川政権が確立したあと明治になるまで、薩摩藩では正月の藩主への挨拶が『今年はいかがいたしましょうか?(今年は徳川を討つべきでしょうか?)』と言い続けてきたと聞いた事があります。もし事実なら、儀礼的な挨拶だとしても、明治になるまで200数十年間、討幕の機会を伺い続けてきたという事になります。

伊集院宿から鹿児島城下へ

往時の薩摩街道を色濃く残す道伊集院宿の中心地付近から3㎞弱進んだ清藤地区付近で県道206号線から外れて再び206号線に出合うまで、山間の道を2.5㎞くらい歩きます。

下の写真のように未舗装の往時の薩摩街道の姿を彷彿とさせる道です。

五本松茶屋跡

旅人の休憩所として茶屋があり、かつては見事な五本松が在り美しい景観だったそうです。現代はこの下を九州新幹線のトンネルが通っています。

平成23年に書かれた説明板に書かれていた事なのです。

平成23年に書かれた説明板に書かれていた事なのです。かつて、旧暦の9月14日の夜には、鎧に身を固めた武士達がこの道を歩いていたそうです。翌日の旧暦の9月15日は関ヶ原の合戦の日でした。

このエピソードからも、薩摩藩の徳川幕府に対する思いはかなり屈折していたのだと感じます。

産廃の処理施設のそばを通って国道3号線に合流してこの区間は終わりです。

桜島が見えた‼

206号線に合流した小さな峠越しに噴煙を上げる桜島が見えました。「いよいよ鹿児島、ゴールが近づいてきた。」と、じわっと高揚した気持ちが沸き上がってきました。

ゴールまであと8㎞ほどのところまでやってきました。桜島の山ひだがハッキリと見えます。TVや写真でよく見る、青い空に白い噴煙を上げてそびえ立つ桜島の印象そのものです。

薩摩街道始終点について

そろそろ薩摩街道もゴールに近づいてきましたので、薩摩街道の始終点について記載します。

歩く前に調べた資料では、2か所の始終点がありました。現在の九州新幹線の鹿児島中央駅そばの "甲突川に架かる西田橋" と書かれている資料と "下町札ノ辻跡" が始終点と書かれている資料が混在していました。

下の絵図は中央公園照国町交差点にあった絵図を部分的に拡大したものです。この絵図ですと薩摩街道の始終点は下町札ノ辻跡が始終点と記載されています。

それでは下町札ノ辻跡は現在の何処なのかという事ですが、他の方のブログなどでは鹿児島市役所東別館駐車場付近と書かれていました。

ですので、私は鹿児島市役所東別館駐車場付近をゴールにしました。更にそこまで行ったら鶴丸城にも行きたいので鶴丸城御楼門まで足を延ばしました。

水上坂

水上坂は標高差100mほどの坂です。

参勤交代の行列は鶴丸城を出発すると、現在の西田本通りを進み、ここ水上坂の昇り口で裃から旅装束に着替えて伊集院に向かったそうです。

鹿児島城下

水上坂を下ると、いよいよ鹿児島城下です。

街道筋の借景のように桜島がそびえています。足元に目を向けると、マンホールまで "丸に十の字" が刻まれています。これまで歩いて来た旧街道の城下町でマンホールの蓋に藩主の家紋が入っていた蓋は見た記憶がないです。

ザビエル公園

小松帯刀像

鹿児島県文化センターにある銅像です。幕末、27歳で薩摩藩家老職につき、京都二条城で徳川慶喜が大政奉還をすべきかを問うたとき、他藩に先駆けて『大政奉還すべき』と記帳したそうです。明治3年(1870)に36歳で亡くなっています。

鹿児島県文化センターにある銅像です。幕末、27歳で薩摩藩家老職につき、京都二条城で徳川慶喜が大政奉還をすべきかを問うたとき、他藩に先駆けて『大政奉還すべき』と記帳したそうです。明治3年(1870)に36歳で亡くなっています。西郷隆盛像

説明する必要がないくらい知られています。

東京上野の西郷隆盛像とは異なり、軍服姿です。

上野の銅像と比べると、こちらの方が険しい表情をしている様に感じます。

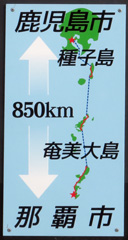

国道58号線起点

「えっ!こんな国道があるの?」と思いました。この場所から種子島、奄美大島を通り沖縄の那覇まで続いている国道です。

薩摩街道ゴールです。

下町札ノ辻付近です。

東海道-旧山陽道-長崎街道-豊前街道・三池往還-薩摩街道 と歩いてようやくこの風景を見る事ができました。

五街道細見(青蛙房 岸井良衛)には 『小倉より熊本、鹿児島みち (中略) 鹿児島 江戸より411里 』 と書かれています。江戸からおよそ1614㎞の距離です。(1里=3.927㎞で計算しています。)

ゴールしましたが、爆発するような喜びではなく、ジワッーと込み上げてくる達成感と、良く歩いたなぁ、という静かな感慨が心のなかに広がっています。

下町札ノ辻跡の石碑などがあるかと思い探しましたが見つかりませんでした。

鶴丸城御楼門

これで、定年を迎える頃に、可能な限り旧街道を歩いて日本縦断するという思いは、東日本は日光街道、奥州街道、北海道は函館から宗谷岬まで歩き終わっているので、あと残るは鹿児島湾(錦江湾)沿岸を歩いて九州最南端の佐多岬まで歩く事が残っています。

マラソンで言えば、ゴールのスタジアムに入って、あとトラックを一周するだけという感じでしょうか。

エピローグ

薩摩街道を熊本城下の里程原標から鹿児島城下 "下町札ノ辻" "鶴丸城御楼門" まで230.7㎞を歩きました。薩摩街道はけしてメジャーな旧街道ではありませんが、都市の中を歩いたかと思うと、海岸沿いを歩いたり、三太郎峠(赤松太郎峠、佐敷太郎峠、津奈木太郎峠)と言われる山間の難所を歩いたりと変化に富んだ旧街道でした。

この道を、慶長5年(1600)、関ヶ原の合戦に向かう島津の軍勢が進軍し、戦に敗れて逃げ帰り。その後250年以上経って、幕末 討幕を目指して戊辰戦争に向かう薩摩藩の軍勢が進軍し、さらに明治10年(1877)同胞だった薩摩藩士、とりわけ大久保利通と西郷隆盛が敵対して、この道を進軍して戦った歴史が頭の中に去来しました。

END

2025年08月28日 作成

advertisement

Column

広告

お買い物

お買い物